Lentes de contato são dispositivos utilizados para ampliar ou reduzir o tamanho dos objeto

Lentes de contato são dispositivos utilizados para ampliar ou reduzir o tamanho dos objeto

Óptica é o ramo da física que estuda os fenômenos

relacionados à luz. A óptica explica os fenômenos da reflexão, refração e

difração. O estudo da óptica divide-se em duas partes:

Óptica geométrica: nessa parte são estudados os

fenômenos ópticos relacionados às trajetórias seguidas pela luz. Para

isso é necessária a noção de raio de luz e as leis que regulamentam o

comportamento desses raios.

Óptica física: é a parte da óptica que estuda os fenômenos ópticos, levando em conta a teoria sobre a composição da luz.

Essa parte da física é muito presente no cotidiano, sua aplicação vai

desde o uso dos óculos ao uso dos mais eficientes e sofisticados

equipamentos utilizados para pesquisas científicas como, por exemplo, os

aparelhos de telescópio e microscópio. São algumas das aplicações da

óptica:

-

Na correção de defeitos visuais;

-

Na construção de instrumentos de observação como, por exemplo, os telescópios e microscópios;

-

Em câmeras fotográficas e na cinematografia.

Entre muitas outras aplicações.

Os experimentos realizados por Young foram feitos ao ar livre, sendo

assim, os comprimentos de onda correspondem à luz se propagando neste

meio. Sabemos que a velocidade da luz no ar é igual a 3,0 x 10

8 m/s, logo, podemos utilizar a equação que relaciona frequência, comprimento e velocidade de uma onda que é:

f= v/λ

Através dessa equação podemos calcular a frequência de cada cor como,

por exemplo, as frequências das cores vermelho e violeta, as quais são,

respectivamente: 4,6 x 10

14 hertz 6,7 x 10

14

hertz. Como frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente

proporcionais, fica evidente que a cor violeta que tem a maior

frequência tem o menor comprimento de onda em relação à cor vermelha que

tem menor frequência e, portanto, maior comprimento de onda.

A experiência comprova que a cor de um feixe de luz monocromático não se

altera quando ela passa de um meio transparente para outro. O que

ocorre é que quando o feixe de luz passa de um meio para outro, tanto o

comprimento de onda quanto a velocidade tem seus valores alterados, mas a

frequência não se altera e, portanto, permanece sempre a mesma. É por

esse motivo que se recomenda que um feixe de luz seja caracterizado pela

sua frequência e não por seu comprimento de onda ou velocidade com que

se propaga.

A luz é um movimento ondulatório que possui frequências muito altas (cerca de 1014 hertz) e cada cor que compõe a luz branca possui uma frequência diferente.

Na época que Young realizou o experimento, que demonstrou de forma quase

definitiva que a luz é um movimento ondulatório, faltava descobrir qual

a natureza da luz. Anos mais tarde, o físico escocês James Clerk

Maxwell conseguiu mostrar que a luz é uma onda de natureza

eletromagnética, ou seja, a mesma natureza dos raios X, das ondas de

rádio, etc.

A Dispersão da Luz Branca

Decomposição da luz no prisma

Decomposição da luz no prisma

A dispersão é um fenômeno óptico que

consiste na separação da luz branca, ou seja, separação da luz solar em

várias cores, cada qual com uma frequência diferente. Esse fenômeno pode

ser observado em um prisma de vidro, por exemplo. O célebre físico e

matemático, Isaac Newton, observou esse fenômeno e no ano de 1672

publicou um trabalho, no qual apresentava suas ideias sobre a natureza

das cores. A interpretação sobre a dispersão da luz e a natureza das

cores, dada por Isaac Newton, é aceita até hoje, fato esse que não

ocorreu com o modelo corpuscular da luz elaborado por esse mesmo

cientista.

Esse fenômeno ocorre em razão da

dependência da velocidade da onda com a sua frequência. Quando a luz se

propaga e muda de um meio para outro de desigual densidade, as ondas de

diferentes frequências tomam diversos ângulos na refração, assim sendo,

surgem várias cores. Newton não foi o primeiro a perceber esse

acontecimento. Muito antes dele já se tinha o conhecimento que a luz

branca, ao atravessar um prisma com densidade diferente a do ar,

originava feixes coloridos de maior ou menor intensidade. Antes de

Newton, acreditava-se que a luz, oriunda do Sol, era pura e que o

surgimento das cores ocorria em razão das impurezas que o feixe de luz

recebia ao atravessar o vidro.

Isaac Newton trabalhou no polimento de peças de vidro e obteve um prisma

retangular com o qual realizou um experimento que ele já tinha

conhecimento. Newton descreveu seu procedimento experimental da seguinte

forma: “...tendo escurecido o meu quarto, fiz um pequeno orifício na

janela, de modo a deixar penetrar uma pequena quantidade conveniente de

luz solar. Coloquei o prisma em frente ao orifício, de maneira que a

luz, ao se refratar, indicasse na parede oposta. Foi um agradável

divertimento observar as intensas e vivas cores ali projetadas...”.

Dessa forma esse cientista utilizou, pela primeira vez, o vocábulo spectrum para fazer referência ao conjunto de cores que tinham se formado.

Newton não concordava com a ideia de que a luz era pura e que a cores se

formavam em virtude de impurezas que eram acrescentadas a ela. Crendo

que essa ideia era falsa, ele realizou outro experimento para mostrar

que esse pensamento estava incorreto. O que ele fez foi fazer com que

apenas uma das cores passasse através de um segundo prisma, também de

vidro. Feito isso, percebeu que o feixe luminoso não sofria nenhuma

alteração e, dessa forma, constatou que um prisma não acrescentava nada

ao feixe luminoso que passa através dele. Mas ainda faltava uma

explicação concreta para esse fenômeno. Assim ele lançou a hipótese de

que a luz não era pura, mas sim formada pela superposição ou mistura de

todas as cores do espectro. E ao passar por um prisma de vidro sofria o

fenômeno da difração,

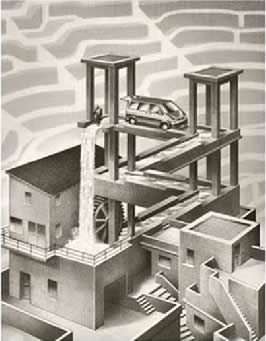

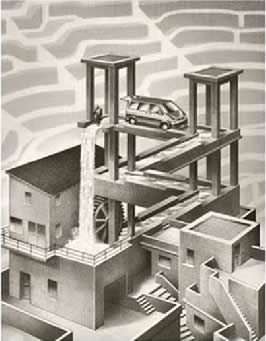

Situação tridimensional impossível colocada em uma tela plana

Situação tridimensional impossível colocada em uma tela plana

É interessante observar a capacidade humana de reconhecer profundidade

ou de fazer um julgamento inicial em relação à distância na qual um

objeto se encontra. Mesmo que a imagem projetada na retina de nossos

olhos seja plana, conseguimos enxergar em três dimensões (profundidade,

altura e largura). Analisando a figura acima podemos dizer que uma

imagem plana não fornece informação em três dimensões de forma correta. A

figura desenhada por Escher mostra uma situação 3D colocada em uma tela

plana. Esta imagem confunde nosso cérebro.

Tentando entender a imagem que é recebida pelos dois olhos, o nosso

cérebro é o responsável por fornecer a sensação de profundidade que

temos. Dessa forma, podemos dizer que cada olho observa uma cena de um

ponto de vista ligeiramente diferente, e envia esta informação para o

cérebro. O cérebro por si só forma a imagem tridimensional das duas

imagens enviadas pelos olhos.

Esse fato é usado para se fazer uma fotografia tridimensional, em que

são feitas duas fotos de uma cena de duas posições diferentes. Se

olharmos cada uma das fotos com um olho diferente, teremos a sensação de

estar vendo uma cena tridimensional. Além disso, diversos outros

elementos contribuem para nossa percepção tridimensional.

Assim, a movimentação aparente de um objeto em relação a outro, quando a

cabeça se movimenta, o tamanho relativo dos objetos e o nosso

conhecimento prévio do meio que nos cerca são informações que usamos

para “montar” a visão 3D.

A visão que vemos nas telas dos monitores de computador e nas telas de

televisão não é uma visão tridimensional, pelo fato de a imagem ser

projetada em uma tela plana. Nessas situações, somente o tamanho dos

objetos e seu movimento relativo nos dão a ideia de profundidade.

As fases da Lua

Fases da Lua

Fases da Lua

Fonte de luz secundária, a lua é o satélite natural da Terra. Esse

objeto somente pode ser visto porque reflete a luz que recebe do Sol.

O hemisfério lunar voltado para a Terra nem sempre é o mesmo que está

sendo iluminado pelo sol, por isso existem quatro fases da Lua. Essas

quatro fases da Lua se alternam constantemente em um intervalo de

aproximadamente 7 dias.

Observe a figura:

Na posição 1 temos a fase de Lua nova. Aqui, a face voltada para a Terra não está iluminada, portanto a Lua não pode ser vista.

Em 2, temos o quanto crescente, em que apenas ¼ da lua está iluminada.

Esse é o ponto central da transição da Lua nova para a Lua cheia.

Na posição 3, tem-se a fase de Lua cheia, a Lua está com o hemisfério voltado para a Terra totalmente iluminado pelo Sol.

Em 4, temos a lua iluminada parcialmente pelo Sol. É o quarto minguante,

onde a Lua encontra-se na transição entre as fases cheia e nova.

O intervalo entre duas luas novas consecutivas é denominado de período de lunação e é de 29 dias, 12 horas e 44 min.

Os eclipses lunares ocorrem na fase da lua cheia, quando a Terra

encontra-se entre o Sol e Lua. No caso do eclipse solar é a Lua que se

encontra entre o Sol e Terra.

Entretanto, esses fenômenos não ocorrem todos os meses porque a órbita

da Lua ao redor da Terra não está no mesmo plano da órbita da Terra em

relação ao Sol.

Portanto, na época em que os três (Sol, Terra e Lua) se alinham é possível observar o eclipse lunar.

Quando o alinhamento é feito de forma diferente (Sol, Lua e Terra) observamos o eclipse do sol.

Fases da Lua

Fases da Lua

Fonte de luz secundária, a lua é o satélite natural da Terra. Esse

objeto somente pode ser visto porque reflete a luz que recebe do Sol.

O hemisfério lunar voltado para a Terra nem sempre é o mesmo que está

sendo iluminado pelo sol, por isso existem quatro fases da Lua. Essas

quatro fases da Lua se alternam constantemente em um intervalo de

aproximadamente 7 dias.

Observe a figura:

Na posição 1 temos a fase de Lua nova. Aqui, a face voltada para a Terra não está iluminada, portanto a Lua não pode ser vista.

Em 2, temos o quanto crescente, em que apenas ¼ da lua está iluminada.

Esse é o ponto central da transição da Lua nova para a Lua cheia.

Na posição 3, tem-se a fase de Lua cheia, a Lua está com o hemisfério voltado para a Terra totalmente iluminado pelo Sol.

Em 4, temos a lua iluminada parcialmente pelo Sol. É o quarto minguante,

onde a Lua encontra-se na transição entre as fases cheia e nova.

O intervalo entre duas luas novas consecutivas é denominado de período de lunação e é de 29 dias, 12 horas e 44 min.

Os eclipses lunares ocorrem na fase da lua cheia, quando a Terra

encontra-se entre o Sol e Lua. No caso do eclipse solar é a Lua que se

encontra entre o Sol e Terra.

Entretanto, esses fenômenos não ocorrem todos os meses porque a órbita

da Lua ao redor da Terra não está no mesmo plano da órbita da Terra em

relação ao Sol.

Portanto, na época em que os três (Sol, Terra e Lua) se alinham é possível observar o eclipse lunar.

Quando o alinhamento é feito de forma diferente (Sol, Lua e Terra) observamos o eclipse do sol.

que é a decomposição da luz branca em várias

cores. Ainda hoje essas ideias de Newton são aceitas e amplamente

apresentadas.

A profundidade que enxergamos

A característica mais marcante da visão humana é a capacidade de

reconhecer a profundidade que enxergamos ou a distância que estamos de

um determinado objeto.